A metà marzo del 1944, vent’anni non ancora compiuti, Gino Sandri è coi partigiani che comandati da Petralia si preparano a resistere a Pontevecchio. Non sappiamo come c’è arrivato, lui che è nato in provincia di Rovigo ed abita a Milano; non è difficile immaginare un passaggio alla clandestinità per evitare il reclutamento forzato nell’esercito repubblicano, il primo bando Graziani è del 18 febbraio 1944, o una immediata diserzione una volta assegnato in forza a una qualche caserma di Pinerolo. Sia come sia, è coi garibaldini da pochi giorni e si trova già a prendere parte a una battaglia…

Ming, questo il suo nome da partigiano, ha lasciato una testimonianza che è stata in parte riprodotta nel volume La battaglia di Pontevecchio pubblicato dal Comune di Luserna San Giovanni in occasione del quarantennale della battaglia.

Con un’ironia e un distacco che tradiscono una sofferenza ancora viva nel momento in cui scrive, Ming racconta del suo ingresso nel teatro di guerra, il 21 marzo, con ai piedi un paio di scarponi n. 45 che lo facevano inciampare in ogni cosa; e racconta della drammatica ritirata verso la Valle Infernotto nella notte del 22, lui insieme alla quarantina di partigiani che da qualche parte sotto la Rumella, al buio, nella neve e disfatti dalla fatica persero il contatto col resto della colonna e la mattina furono avvistati e catturati dalle forze nazifasciste.

Questa la sua testimonianza. Qui il pdf. Qui la cartina.

La staffetta arrivata di corsa e con il respiro affannoso ci informava dell’attacco nemico, la battaglia infuriava al Ponte Vecchio, udivamo a due passi il fragore delle armi. La brigata era temuta, in forza le SS ci presero d’assalto urlando come dannati, l’urto di un esercito organizzato fu contenuto dalla squadra volante bene armata e abituata alla guerriglia, alcuni erano reduci da altri rastrellamenti.

Alle prime luci del primo giorno di primavera i soldati nazifascisti, mimetizzati nella loro divisa da combattimento attaccavano i nostri trinceramenti lanciando bombe a mano, la tenacia dei nostri rintuzzava l’avanzata dei rastrellatori. Gli episodi di valore furono innumerevoli. Al Ponte Vecchio una autoblinda che cercava di avanzare per attaccarci con le armi di bordo, cadde nella trappola, la mina esplose e il mezzo si rovesciò nel fiancheggiante torrente, i migliori erano caduti per dare modo agli altri di ripiegare. L’avvenire sarà fatto di superstiti, un partigiano continuò a sparare senza retrocedere di un passo sino all’esaurimento delle munizioni, aveva le mani ustionate dal cambiare le canne infuocate del mitragliatore, preferì gettarsi con l’arma in un burrone che arrendersi ai nemici.

Il giorno dopo i nemici erano più numerosi e più forti, avanzavano incuranti del nostro fuoco, il nostro sistema difensivo fu scardinato, bisognava retrocedere. Alcuni partigiani caddero prigionieri, altri feriti, il grosso del nemico eta evitato, se i tedeschi avessero avuto dei caduti nei paesi vicini avrebbero fatto una strage. La brigata ripiegava sul comando base, la battaglia non aveva tregua e il fragore delle armi era incessante. Le staffette andavano e arrivavano da tutte le parti e le notizie si susseguivano confuse e diverse. Il comandante «Petralia» dirigeva di persona le operazioni. Sulle creste dei monti per fuggire all’accerchiamento, lunghe colonne di partigiani in ripiegamento. Nella vallata l’eco delle armi era enorme. «Marius» era ferito ad una mano, un colpo di fucile gli aveva fracassato tre dita, aveva combattuto con la squadra volante, stava sparando su di un soldato nemico quando avvertì un forte colpo sul fucile, si poteva chiamare fortunato, si accorse poi di essere ferito. Le SS premevano sui fianchi cercando l’accerchiamento, febbrilmente si apprestarono le ultime difese e venne suddiviso ciò che rimaneva dei rifornimenti. Un maglione inglese a testa, un paio di scarpe n. 45, due etti di burro, due bombe a mano siip.

Serpeggiava tra gli uomini la paura, e lo scoraggiamento aiuta la diserzione, erano tre giorni che si beveva l’acqua ricavata dalla neve. Quelli della mia squadra volevano fuggire, non sapevo cosa ero giusto, sarei andato con loro, fui scelto per fare da staffetta.

Lasciai le mie scarpe ad asciugare sul focolare vicino al fuoco e calzai quelle n. 45 così per fare la mia entrata sulla scena della guerra. Giù al comando base a prendere ordini sul da fare. Dovevo far presto e correvo, ad ogni istante mi sembrava di cadere. Per non finire a terra mi attaccavo agli arbusti che crescevano sul fianco della mulattiera. Poi, dei colpi secchi mi arrivarono d’appresso, mi avevano preso di mira, d’un balzo fui a terra al riparo del nemico. Che paura, con un ramo di un albero avevo stracciato i pantaloni, la mulattiera era sotto controllo delle armi nazifasciste. Si stava concludendo il dramma, la mia comparsa importante sul teatro, e con le mie scarpe n. 45 inciampavo in ogni cosa come un pagliaccio al circo. A carponi, piano piano per un breve tratto allo scoperto per poi scivolare oltre un altro riparo. Alcuni uomini della squadra di «Ciccio» stavano rannicchiati, pieni di freddo, ed avevano la paura in viso. Chiesi: «Che fine ha fatto la vostra formazione?». Mi risposero che non sapevano; forse tutti fuggiti. Ed il capo? non sapevano. «Riunitevi agli altri, là su nella baita e fatevi coraggio stanotte si ripiega». La neve era molle, l’andare e venire degli uomini avevano fatto della montagna un pantano, i miei piedi erano intirizziti dal freddo. Ben riparati i partigiani stavano combattendo, d’improvviso stavo alla guerra, giù nella valle gli uomini erano piccini e venivano in avanti, stavano attaccando le baite dei meridionali. Volevo sparare anch’io, ma l’obiettivo era troppo distante, ed il comandante ci consigliava prudenza, non fatevi individuare. Consegnai il messaggio al secondo ufficiale che stava dirigendo la battaglia.

Mitragliatrici, fucili, mortai, nel tuono della morte non c’era sosta. La nostra mitragliatrice appostata sul promontorio faceva miracoli, appena i nemici spuntavano desistevano dall’attacco, rabbiose raffiche sparate dal mitragliere incurante del pericolo, quel tale ogni qualvolta vedeva le SS indietreggiare spiccava un forte salto in alto accompagnandolo con un poderoso grido. « Ming, copriti » e mi tirava a terra.

Al collo avevamo ancora il fazzoletto rosso, era di pessima stoffa e di rimedio, stracci, con fantasia a sfondo rosso. Solo in pochi avevano la stella rossa. Altri sparavano con una mitragliatrice tedesca che già avevo visto nei documentari dell’Istituto Nazionale Luce. Avevo un fucile legato con la corda a moda dei guerriglieri e due caricatori in tasca, le munizioni erano preziose.

Volevo vedere la guerra, e giù in basso i soldati nemici circondavano una baita, dei forti boati, l’incendio bruciava ogni cosa, ad una ad una le bruciarono tutte. Dietro, cioè alle nostre spalle un’arma sparava in un modo che non avevo mai sentito, mi fu detto: «Non temere “Ming” è il nostro canadese che prende parte all’orchestra».

Moriva il sole oltre la montagna. Quando ancora era giorno ed i resistenti si passavano la parola della ritirata. «Avvisate tutti che quando cala la notte venite sull’ultima baita, il comandante ci aspetta». Uomini che non avevo mai visti nella brigata, alcuni erano sui quarant’anni e non avevano paura.

La mulattiera non cera più sicura, il nemico la teneva sotto il suo tiro, che freddo, nel ritorno ho preso a salire la montagna, che fatica e quanto camminare, temevo di essermi perso, all’improvviso: «Chi va là?». «Sono io, “Ming”». «Passa pure» fu la risposta. La metà degli uomini della mia formazione erano andati via coi prigionieri fascisti. Mentre aspettavamo tutti l’ordine per iniziare la ritirata, salivano alte le fiamme dell’incendio e correvano incontro al cielo. I nazifascisti avevano bruciato tutto, la furia della guerra non perdona, si sentiva l’odore acre della vendetta e della collera.

Quattro patate cotte nella neve sciolta in una marmitta, un po’ di sale, il ristoro di chi aveva fame. E per bere una manciata di neve che non disseta.

Nel sicuro: troppo tempo ad aspettare la notte buia, prima di scalare la montagna così alta che ci stava lì davanti, aspetta, aspetta, e fuggi. Quando c’è la sconfitta gli uomini perdono la voce ed il coraggio, gli ordini diventano malsicuri e l’organizzazione si frantuma. Troppo tempo ad aspettare; in testa il comandante «Petralia» con la guida, silenziosi, piano, piano per non destare nel nemico il sospetto, cauti, senza voltarci indietro, iniziammo la marcia degli sconfitti, come le bestie cacciate nella giungla. Nella luce della neve, uno dietro l’altro si muoveva lenta la brigata in fuga, cercando oltre la cima dei monti la salvezza. Là su in cielo le stelle sembravano così distanti, ed alcune bestie al nostro passare fuggivano spaventate. E il Paradiso? E Dio? ed eravamo tutti figli suoi. E i nostri nemici? E la guida conosceva bene la montagna? Una lunga colonna con le scarpe n. 45 i primi scalavano i ghiacciai, io ero l’ultimo, la neve cedeva, ad ogni passo sprofondavo sino al ginocchio. E dopo, quando avremmo superato il monte ci saremmo nascosti nei monti vicini in attesa che terminasse il rastrellamento per ricongiungerci, per continuare a combattere. La mia speranza fuggiva inseguita da un nemico implacabile, ero partigiano, sapevo che se mi avessero preso sarei stato ucciso. Il capo della mia squadra era sfinito dalla febbre, oltre al mio moschetto portavo anche la sua arma, era stato indeciso sino all’ultimo. Sarebbe venuto con noi, poi avrebbe cercato di farsi ricoverare in un sanatorio. Nella mia valigia che portavo (come lo zaino) legata alla schiena, c’era tutto il mio avere, la neve divenne dura come il marmo due passi avanti ed uno indietro. Che fatica andare avanti, sul ghiaccio a carponi o di traverso, la guida, un giovane dei luoghi, i suoi calcoli si dimostrarono un disastro. La colonna in marcia non era più compatta, la montagna ci divideva in gruppi. Una cassetta di munizioni per mitragliatrice scivolava giù per il pendio, mi sono voltato indietro e mi sono venute le vertigini. Più avanti una mitragliatrice abbandonata, bisognava salvarsi ad ogni costo e nessuno voleva dare i cambi, tutta la notte camminammo su di un monte che ci ostacolava il passo. Seduto su di una piccola roccia che usciva dal ghiaccio, il secondo ufficiale stava con la rivoltella in mano, sfiduciato contava i proiettili del caricatore per tenersi l’ultimo per sé. Armi munizioni e vettovagliamenti sparsi ovunque, gli uomini erano stremati dalla dura prova.

La vetta del monte venne superata all’alba e subito scorsi un forte gruppo di compagni che su di uno spiazzo si stavano riposando, con delle coperte si strofinavano i piedi per paura del congelamento, subito li imitai. Mi sono tolto la valigia dalle spalle, un attimo, veloce è scivolata a valle, la sete diventava tremenda. S’era fatto giorno e giù le baite del campo base erano così vicine. All’improvviso un rombo di motore là nel cielo, un aereo cicogna ci cercava, ci aveva scorti e volteggiava alto su di noi, sotto le ali la svastica era tremenda, il falco sulla preda, se l’avessimo abbattuto ci saremmo salvati. Per paura dei vuoti d’aria volteggiava alto questo lo sapevamo, ma per mezzo dei razzi ci segnalava alla fanteria oltre il vallone e gli veniva la risposta. Allora scorgemmo una ventina di nemici, le SS con la divisa da battaglia ci stavano più vicini del giorno prima. Il comandante ci ordinava di riprendere la marcia, oltre quella cresta di rocce c’era la salvezza. A turno portammo l’unica mitragliatrice rimasta dal treppiede tanto pesante. Il valico del monte era più avanti, un lungo tratto allo scoperto, via di corsa ma una mitragliera da 20 millimetri aveva aperto il fuoco su di noi. Un frastuono nella valle, sopra le nostre teste le pallottole andavano a schiantarsi contro la roccia con un cupo rumore. Il mio caposquadra con altri due partigiani stavano andando in bocca al nemico così si accorsero del pericolo e correndo ritornarono indietro.

Colpirci era impossibile, prima si sentiva la scarica e allora giù nella neve, poi arrivavano i proiettili, bisognava correre più forte. L’aereo continuava a volteggiare su di noi e a segnalare i nostri movimenti. Là in cima tra le rocce che uscivano dalla neve scorgevamo degli uomini, saranno stati i nostri che proteggevano la ritirata della brigata. Tra una raffica di mitragliatrice e l’altra c’era il tempo sicuro per metterci fuori tiro. Dietro di me ancora qualche partigiano, qualcosa rotolava nella neve, impossibile, guardammo bene era solamente uno zaino caduto.

In quattro ci trovammo in una piccola grotta nascosta nella roccia, mentre iniziava una violenta scaramuccia. Quello di Barge ci consigliava di stare nascosti, lui conosceva la montagna, l’altro, un meridionale, non fiatava, «Diego» il commissario politico voleva restare col grosso. E per primo si slanciò allo scoperto scomparendo subito tra le rocce, a due passi oltre il passo montano, stava la salvezza, arrivammo assieme alle SS, li credevamo i nostri. Smarriti, confusi, a faccia a faccia col nemico i primi caddero prigionieri, «Dilli», era la sua voce che ci chiamava: «Venite su», ci convinse ad uscire dalla tana. Avevo sbagliato; fatti alcuni passi un tedesco grosso come una quercia aspettava, un altro ancora con al guinzaglio un cane lupo che mordeva l’aria. Alzammo le mani in alto, ci strappò i fucili che spaccò contro la roccia e a spintoni ci condusse dove già altri erano stati fatti prigionieri, arresi senza sparare un colpo, ed i loro mitra stavano minacciosi. Prigionieri senza resistenza di un nemico che non conosceva pietà, irregolari, banditi, senza una divisa e gli altri patrioti vestiti da soldati tedeschi. Il sottufficiale che comandava le SS stava ritto sulla persona, incurante di qualche fucilata sparata dai nostri, guidava all’attacco i suoi uomini riuscendo a catturare altri patrioti. Italiani vestiti da tedeschi, le SS italiane. Ci fu ordinato di gridare ai nostri amici di arrendersi e di non sparare perché se uno di loro veniva colpito ci uccidevano tutti sul posto, ed abbiamo gridato «Non sparate. Arrendetevi».Stavamo seduti sulla neve con le mani sulla testa, tra le rocce alte, mentre un tedesco si divertiva a tirare lontano le nostre bombe a mano, che con nostra sorpresa non esplodevano. Era finito il rastrellamento e le SS ritornavano con l’ultima preda, forse 50 prigionieri, per il nemico una grande vittoria, una cattura eccezionale, più del previsto, per noi una grande sconfitta. Uno delle SS aveva fatto prigioniero il partigiano che gli aveva sparato addosso, ed additandolo a noi diceva: «Costui ha sparato contro suo fratello». La pallottola aveva colpito prima la roccia e di rimbalzo il petto del rastrellatore senza ferirlo. Il suo disprezzo era evidente e lui vestiva la divisa del tanto odiato tedesco. Mi venivano in mente tanti ricordi: da bambino quando andavo a trovare i nonni per stare buono mi facevano vedere la raccolta della Domenica del Corriere, guerra 1915-18, su una pagina illustrata un episodio di valore, tre alpini italiani catturavano più di 20 austriaci. Sopra di noi era ritornato il piccolo aereo da avvistamento, dall’aereo venivano esplosi altri razzi dai colori convenzionali, il sottufficiale che ci aveva fatti prigionieri, con una grossa pistola faceva altrettanto. Dallo smarrimento alla realtà, ci guardavamo in faccia l’un l’altro con lo stesso interrogativo, che accadrà? La nostra sorte era segnata, la propaganda diceva che i tedeschi fucilavano sul posto i partigiani fatti prigionieri.

Il giorno 23 marzo 1944 nel pomeriggio avanzato il comandante delle SS ordinava l’incolonnamento dei prigionieri per far ritorno a Luserna San Giovanni. Allora ebbe inizio il calvario, noi eravamo i martiri del nuovo Dio, la libertà la nostra aureola l’avrebbero colta gli altri. In fila indiana carichi di armi dei vincitori, guardati da guerrieri mostri. Iniziava la discesa, una marcia tra le più atroci, picchiati ad ogni passo con furia selvaggia. I tedeschi sopra il mondo. E sono state delle ore, ed i cani lupo aizzati non ci davano tregua, imploravamo la morte, che solo poteva fermare la tortura. Un tedesco si distingueva, zoppicava sulla gamba destra, il suo sadismo non aveva uguali, una furia scatenata, e mentre ci diceva epiteti a non finire, il suo bastone non conosceva sosta. I morsi nella carne ad ogni passo, e gridava italiani senza cultura, italiani fascisti e comunisti tutti banditi. E lui marciava sulla nostra terra distruggendo ogni cosa, uccidendo gli uomini e bruciando le case. Eravamo testimoni di una realtà, della quale prima conoscevamo solo l’eco.

La loro andatura era veloce, e a chi non teneva il passo, e a chi incespicava, e a chi sprofondava nella neve erano legnate e calci. Per fare cessare quell’ira bisognava riprendere al più presto la marcia, tra gli ultimi siamo stati in tre a fare grosse spese, io, un partigiano vestito da alpino e un altro con la giacca da carabiniere. A turno senza tregua fummo bastonati, tre o quattro SS si divertivano mentre i cani poliziotto ci saltavano addosso facendoci ruzzolare tra i sassi e la neve. E poi, sempre spintoni, calci e legnate. Protetti dalla mitragliera, non erano in molti quelli delle SS che si erano spinti sulla cresta della montagna per farci prigionieri. Il grosso ci aspettava giù a valle e si ripeteva il precedente pestaggio, banditi traditori. Ci misero in spalla le loro armi smontate, i loro pesanti zaini, in guerra, un uomo, un partigiano non valeva un mulo. Su quei monti avevamo sognato una società migliore, il giorno della libertà, la fine della guerra. Su quei monti era viva l’illusione di battere la macchina bellica tedesca. La violenza del vincitore sul vinto non si placava, come se gli uomini fossero stati diversi. Avevano parlato chiaro: ogni tentativo di fuga veniva punito con la fucilazione di tutti.

A quale prezzo costruire l’edificio degli uguali e noi ponevamo le prime pietre. Avevamo fame e sete, e gli uomini erano peggiori dei cani, marciavamo a spintoni, tra una caduta e l’altra non avremmo resistito per molto. Passavano le ore, preferivamo morire che continuare inebetiti, chiedevamo a gran voce la morte, fucilateci, fucilateci.

La mulattiera scendeva meno ripida di prima e passava vicino alle baite del Comando base, non erano state bruciate. Le SS volevano far presto e ci spingevano sempre più d’appresso, tanto dicevano: «I comunisti non avevano paura». Rispondevamo di non essere comunisti ma badogliani, inutile, la «Pisacane» la conoscevano per essere troppo attiva. Guardate, ci indicava un partigiano, con loro stavano due borghesi italiani, due spioni, due delatori, conoscendo la montagna avevano insegnato i sentieri ai rastrellatori, era certo di conoscerli di persona e ne faceva i nomi.

Lo zaino sembrava tanto pesante che mi dovesse segare le spalle, ed il tascapane pieno di munizioni che portavo a tracolla mi batteva con forza contro la coscia della gamba sinistra. Restavo in piedi per non morire, potevo fuggire? Non lo so, non ne avevo il coraggio, non ne avevo la forza, non ero deciso, potevo tentare, mi avrebbero ripreso e ucciso con tutti gli altri? Continuavo a cadere e a rialzarmi sotto una ennesima furia di calci e di bastonate, ritornavo in piedi e correvo per unirmi agli altri. Quelle scarpe n. 45 erano maledette, scivolavo e rotolavo per unirmi agli altri, le ore avevano fatto la notte e non distinguevo più l’ultimo della fila. Il soldato tedesco imbestialito, dopo una serie di bestemmie e di epiteti, d’improvviso si levò dalla spalla il fucile, lo caricò e mi sparò addosso. Voleva uccidermi? Dalla canna del fucile uscì un lampo, il piombo mi fischiò vicino, chiamai la mamma e corsi più svelto possibile. Che mi avesse fatto paura? Più avanti «Bill» sfinito dalla faticosa marcia, si era gettato sulla neve, non voleva proseguire, gli fui vicino, cercai di infondergli coraggio, gli dissi della fucilata sparata su di me poco prima. «Bill, alzati, ti uccideranno», fece con me qualche passo. «Ming non m’importa più di niente» e si buttò ancora sulla neve. Gli furono sopra uomini e cani, gli scarponi delle SS lasciavano sul suo corpo neve e fango, un breve silenzio poi una detonazione. Chissà, forse pensava che non l’avrebbero ucciso? Lo troveranno i valligiani due giorni dopo intirizzito dalla morte e dalla neve, ucciso da una fucilata alla gola. Sedici anni, venti giorni con quelli della «Pisacane», due giorni al suo paese per sentirsi eroe con due bombe a mano in tasca che gettate contro il nemico non sarebbero esplose. E ancora dalla radio si udrà la voce dell’antifascismo che parlerà di vittoria e inciterà altri giovani alla guerra, alla via dei monti, alla resistenza. Di te «Bill», domani non ci sarà più niente, ma quel sentiero porterà il tuo nome e un giorno ritorneranno le note gaie delle scampagnate, ed il riso allegro della gioventù. Tu «Bill» sei stato ucciso perché ogni generazione deve il suo tributo di sangue e si ripeterà in eterno. Da quel sentiero, dove tanto dolore si vide, dove il tuo sangue fecondò fiori così belli, l’ignaro viandante li coglierà. Note gaie di vita che andranno verso il futuro in cerca di un’altra esperienza come lo stesso impetuoso torrente.

Anche per me sembrava tutto finito, e mi preparavo ad uguale sorte, quando uno di quei soldati mi sorresse. La fucilata, la morte di «Bill», aveva fermato il cammino e camminai aggrappato a lui per un tratto sino a riacquistare un po’ di forza. Parlava l’italiano e vestiva la tuta mimetizzata delle SS, mi disse: «Reggiti in piedi, i tedeschi non scherzano, i feriti vengono uccisi ». Cosa pensare, aveva visto poco prima morire «Bill», forse non si era sentito tutto tedesco ed aveva sentito il bisogno di aiutarmi. La gola mi bruciava dalla sete, da una roccia che sporgeva sopra la mulattiera scendeva una piccola cascata e lì trovai tutti gli altri prigionieri che, incuranti delle botte e dei cani cercavano di dissetarsi. Rassegnati, aspettavamo di essere uccisi, pur di non proseguire era meglio la morte. Coraggio, l’ultima speranza, qualche scambio di parola, ancora un centinaio di passi e la mulattiera terminava al Ponte Vecchio. Grossi massi ostruivano il sentiero e c’era l’autoblindo rovesciata nel torrente. Al di là del ponte, sulla strada, stavano alcuni camion e molti soldati erano ad aspettarci. Nella mano avevano la torcia accesa, poi si allinearono in doppia fila, ad uno ad uno passammo in mezzo a loro tra gli sputi, i pugni, le legnate, i calci e gli spintoni. Alla luce abbagliante dei fari dei camion, i soldati sembravano più grossi come venuti dall’inferno, noi accecati e loro picchiavano, il coraggio di morire, in noi era scomparsa la paura, anche se sentivamo così da vicino l’alito caldo del cane. Così mi ricordai quello che raccontavano i vecchi, quando mio padre con gli altri socialisti uscivano dalla fabbrica e dovevano passare tra due file di fascisti che non avevano sembianze umane. Botte ed olio di ricino, ed aveva fatto otto anni di soldato, due anni da permanente, più uno in Libia, più cinque della guerra 1915-18.

Ci costrinsero a salire su di un camion scoperto, tra una valanga di percosse e di improperi, mentre altri soldati dal camion ci ributtavano per terra. Con le braccia sul viso per coprirci dai lupi, il calcio del fucile ci spaccava la schiena e i calci arrivavano nel ventre. L’arena era presente, e il pollice dritto verso il basso o verso l’alto? Risaliti sul mezzo ci sedemmo su delle panchine e la tempesta si placò, la colonna di camion si mise in moto, andavamo giù al paese come le bestie al mattatoio. Per via dei miei capelli rossi, forse pensavano che ero uno straniero ed il soldato nazista con frasi incomprensibili, con quel bastone non mi dava tregua.L’aria ci scapigliava e lassù in cielo, lassù in alto le stelle continuavano a brillare. Il torrente era gonfio, ed urlava tra due argini troppo stretti, spruzzando l’acqua sulla strada. Le SS ridevano, la guerra li divertiva, a bassa voce canticchiavano allegramente una marcia militare.

Sull’altro lato della strada le poche case erano mute e le luci spente. Coprifuoco ed oscuramento, il paese era deserto. I camion si fermarono davanti ad un edificio dall’aspetto militare. Rifletti, rifletti in un attimo quante cose rivivi, la casa, la famiglia, gli amici. Su, avanti, a terra e svelti, gli ordini venivano accompagnati dalle maniere forti. Una tenda nera copriva la porta, oltre la quale la luce elettrica ci abbagliava, stando lassù sulla montagna ne avevamo perso l’abitudine. Altri militari accorsero; i corvi sulle carogne e noi portavamo l’odore della morte, erano i giorni che la guerra reclamava le sue vittime. Gli altri scriveranno per noi e non avranno visto.

Fummo nuovamente perquisiti, ci tolsero il portafoglio e quel poco che possedevamo, un altro SS su di un registro scriveva le nostre generalità. Banditi! ricominciò la serie di ingiurie di oltraggi e di pedate, d’improvviso una detonazione ci agghiacciò il sangue. Il gelo della morte: un soldato delle SS non pratico dell’arma, uno sten, aveva inavvertitamente lasciato partire un colpo che fortuna volle andasse a vuoto ad incastrarsi nello stipite della porta. Se non avevo un Dio per pregare; mamma mia che paura, paura e confusione ci avevano fatto perdere la nozione del tempo e della realtà. Ci trovammo scortati da diversi soldati in un ampio cortile dove a stento riuscivamo a distinguerne i limiti. Alcuni ordini secchi dati in lingua tedesca servirono a creare il panico tra i prigionieri, allora convinti di essere giunti all’ultimo addio, alcuni di noi cominciarono a singhiozzare e a chiamare forte la mamma. La mamma: il coraggio dei partigiani della Brigata «Pisacane» sicuri oramai di essere fucilati. Nella notte le nostre ombre erano diventate così lunghe che si piegavano contro il muro; stavamo nel cortile di una caserma militare. Un rumore di ferri, due porte erano state spalancate, a spintoni entrammo, un gruppo per parte. Due stalle dove stavano già alcuni prigionieri. Implorammo da mangiare e da bere, ci risposero in italiano «Domani vi accontenteremo, state buoni che i tedeschi potrebbero perdere la pazienza».

[fine]

[fine]

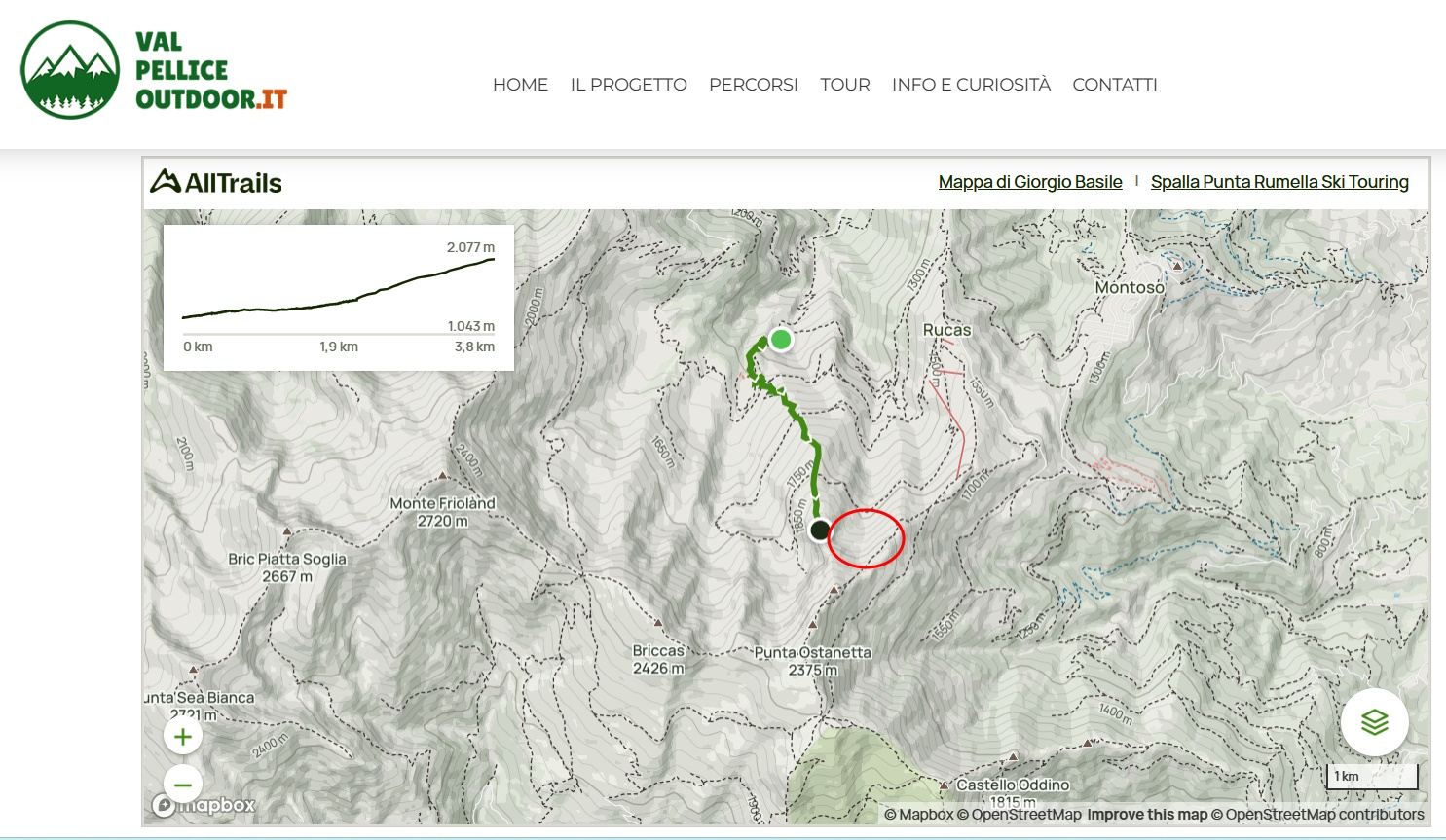

Abbiamo cercato di ricostruire il percorso dei garibaldini, come fosse una escursione invernale che dalla Galiverga ci porti alla Falesia di Pian del Mar, come ha indicato Petralia nelle sue memorie. La tragedia dei quaranta partigiani si è consumata da qualche parte all’interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato. Il percorso segnato sulla cartina si ferma sulla spalla del monte Rumella, il passaggio del versante in quel punto è da considerarsi impraticabile.